Il faut bien mourir un jour.

Je le sais mais j’aurais voulu que tu restes parmi nous.

C’était bon de te savoir vivant.

En tes doigts, ton esprit, en tes veines, fourmillaient mille idées juvéniles et bienveillantes. Et la source ne se tarissait pas.

Tu t’es endormi dans la nuit du 8 au 9 février 2019, en oubliant de te réveiller. On ne se méfie pas assez de février. De Horni isch zorni. Le mois que nous appelons Hornùng dans notre langue maternelle est colérique. Et c’est vrai. Avait-il à exercer son ire en te subtilisant ?

Toi parti, et l’Alsace t’a pleuré, le monde entier t’a pleuré. Car, avec toi, n’est pas parti un seul homme mais plusieurs contenus en un.

Auteur-illustrateur de livres tendres pour enfants, de livres sulfureux pour adultes, affichiste, dessinateur publicitaire, inventeur d’objets, collectionneur, photographe. Tu es comme Janus, à plusieurs têtes, et l’on se demande comment ta silhouette longiligne pouvait contenir en elle tant de dons concentrés.

Ce n’est pas aisé de naître génie ou de le devenir, cela exige une rigueur et des montagnes de doutes à surmonter. L’inspiration fuse, effervescente, elle veut devenir création, elle agit comme un aiguillon et ne laisse jamais l’esprit au repos.

Tu voulais honorer ces dons que les fées avaient posés dans ton berceau. Il te fallait accomplir ce qui frappait au portillon de ton inspiration. Et tu t’arc-boutais pour réaliser ce dont tu disais que cela te «venait de l’au-delà».

On voudrait retenir de toi que tu fus un provocateur et un rebelle. Tu fus cela aussi. Je retiens surtout que tu fus un écorché vif qui ne se remettait pas de l’injustice faite à l’Alsace. Tu affichais ton appartenance alsacienne dans le monde entier en rappelant souvent que cela restera ta blessure première : être né sur une terre qui ne voulait être ni française ni allemande, mais simplement être reconnue et respectée comme terre d’Alsace. En 2018, dans le journal Libé, tu as exprimé ces phrases fortes : Les Français et les Allemands sont pour moi des occupants. Psychologiquement, la France a commis sur mon pays un assassinat culturel difficile à pardonner, car il m’a coûté très cher.

Emmanuel Macron se souvenait-il de cette phrase et de ton dégoût de la France jacobine lorsqu’il te remit, tout sourire, sous les ors de l’Elysée, les insignes de Commandeur de la Légion d’honneur en octobre 2018 ? La République sait se donner bonne conscience en flattant ses révoltés pour noyer le poisson. J’aboie en allemand, je jappe en français et je grogne en alsacien, disais-tu. Et si je grogne, c’est aussi pour mordre les fesses d’une Marianne gallinacée qui nous impose avec arrogance sa suffisance et son dédain.

Ta voix profonde contenait les accents mêlés, notamment l’accent juif new-yorkais, disais-tu. Ta voix portait la complainte de cette blessure d’enfance, d’une enfance tronquée par la guerre dans une Alsace que Hitler annexa au mépris du droit international, avec une France qui ne broncha point. Tu parlais souvent de ta peur d’enfance lors de cette guerre qui se prolongea dans la poche de Colmar, là où tu as grandi et où les combats se faisaient encore rage alors que dans le reste de l’Alsace les canons s’étaient déjà tus.

L’école d’après-guerre t’a puni et cela t’a marqué à jamais. Je prenais des claques dans la gueule dès que je disais un mot en alsacien à l’école. La langue française était désormais celle qui tenait le haut du pavé. Tu sais, je me suis amouraché de la langue française, mais bon sang, qu’il était dur de la parler sans accent. Souvent on te semonça : tu n’avais pas le bon accent, tu avais l’accent « boche ». La République jacobine fait des fixations sur les accents, au point d’en oublier leur beauté. Tu en as voulu à la République de te mettre dans ce malaise. Il te donna envie de fuir l’Alsace, avec la rage au ventre, poursuivi par ce manque que souvent tu évoquais, même lorsque tu étais adulé par le monde entier : Je n’ai pas eu le bachot.

– Mais bon sang, Tomi, tu es bien au delà du bachot, te disais-je. Tu as franchi des années lumières, munis de tes crayons, de tes kilomètres de mots et de ta révolte portée comme un sceptre. Que t’apporterait le bachot ?

– J’en ai gardé un complexe d’infériorité.

Après ton échec au bac, tu as pris la poudre d’escampette, en 1951, en faisant du stop vers la Laponie, la Russie, la Norvège où tu travaillas sur des bateaux. Tu t’engageas aussi chez les Méharistes en Algérie lesquels te réformèrent. Après cinq ans à étancher ta soif d’aventure, tu es parti à New York en en 1956 avec une cantine remplie de manuscrits et de dessins, avec, dis-tu, soixante dollars en poche.

Je vivais dans les quartiers juifs, disais-tu. Tu t’entendais bien avec les Juifs. Vous aviez un humour et une dérision à partager : rire de la vie pour ne pas en pleurer. Tu as, toute ta vie, eu en horreur les mots « haine », « racisme » et « antisémitisme ». Les affiches les plus féroces, les plus osées contre la guerre du Vietnam portent ta signature. Face à la bêtise tu savais être impitoyable jusqu’à la cruauté avec comme arme un crayon et du papier. Le papier, c’est sensuel, disais-tu, c’est une matière blanche à dévirginiser.

Dans ton lointain New York, tu as fait paraître ton premier livre pour enfants en 1957, dans la série des Mellops. Ce fut le début d’une édition fulgurante qui allait atteindre 170 livres. Des livres traduits en 40 langues. Quel succès ensuite que ton travail avec l’éditeur suisse Diogenes, ainsi qu’avec L’Ecole des loisirs et avec la maison d’édition régionale La Nuée Bleue avec laquelle tu réalisas quelques beaux livres. Et quel succès que ton Liederbuch dont tu me disais dans les années 90 qu’il s’était vendu à 2 millions d’exemplaires en Allemagne !

Tu fus toujours dans un esprit d’avant-garde, croquant avec un réalisme et une cruauté sans pareil la bourgeoise new-yorkaise dans le livre Party.

Tu appréciais aussi d’aller vers le sulfureux si génialement maîtrisé avec tes grenouilles coquines et avec ton livre Satyricon.

Si tu étais en avance sur ton temps, tu étais aussi respectueux du passé. Tu te nourrissais aux images médiévales, tu découpais des détails de photos, que tu gardais dans des chemises. Et tu savais, le moment venu, où trouver dans tes milliers de documents le détail stocké d’un clocher vrillé ou d’un arbalétrier aimé.

Tu étais aussi le roi de la récup’. Entre tes mains, un petit rien glané sur tes routes devenait une œuvre hors norme.

Au bout de chaque doigt il y a une petite graine, était une de tes phrases préférées.

In jedem Finger isch e Kernel.

Tu transformas plus tard cette phrase en :

In jedem Finger isch e Hirnel.

En chaque doigt il y a un petit cerveau.

Tu me révélas un jour avoir fait un livre sous un pseudonyme tant il était osé. Et je me souviens que Thérèse Willer, conservatrice du musée qui porte ton nom, me le montra. C’était avant que le Musée Tomi Ungerer voie le jour dans cette belle villa Greiner qui abrita Radio Strasbourg à sa refondation en 1945. Tu avais fait don de tes œuvres à la ville de Strasbourg. Elles étaient alors stockées rue de la Haute-Montée à Strasbourg.

Thérèse Willer, que tu avais rencontrée dans les année 80 avec Tony et Jean-Louis Schneider, et la joyeuse mouvance que drainait leur restaurant A l’Arsenal à la Krutenau, n’a eu de cesse de défendre tes œuvres, pour devenir naturellement conservatrice du musée qui porte ton nom. Tu étais le seul artiste en France (avec Pierre Soulages) à avoir ton musée de ton vivant.

Je me souviens, comme si c’était hier, de Thérèse Willer aux mains revêtues de gants blancs, qui ouvrait avec délicatesse et religiosité des tiroirs remplis de tes œuvres, rangées dans du papier de soie. Le livre très osé que tu as fait paraitre sous le nom de Roberto Trulli était aussi là. Je ne savais pas encore à ce moment là, en 1995, que 12 années plus tard, ces œuvres allaient être mises en lumière dans ce musée, attendu et promis pendant plus de vingt ans, et qui fut concrétisé grâce à Robert Grossmann, passionné d’art, élu maire de la ville avec Fabienne Keller en 2001. Avec ce musée, tu as fait don à la ville de Strasbourg de 11.000 dessins et de 6.000 jouets. C’est phénoménal.

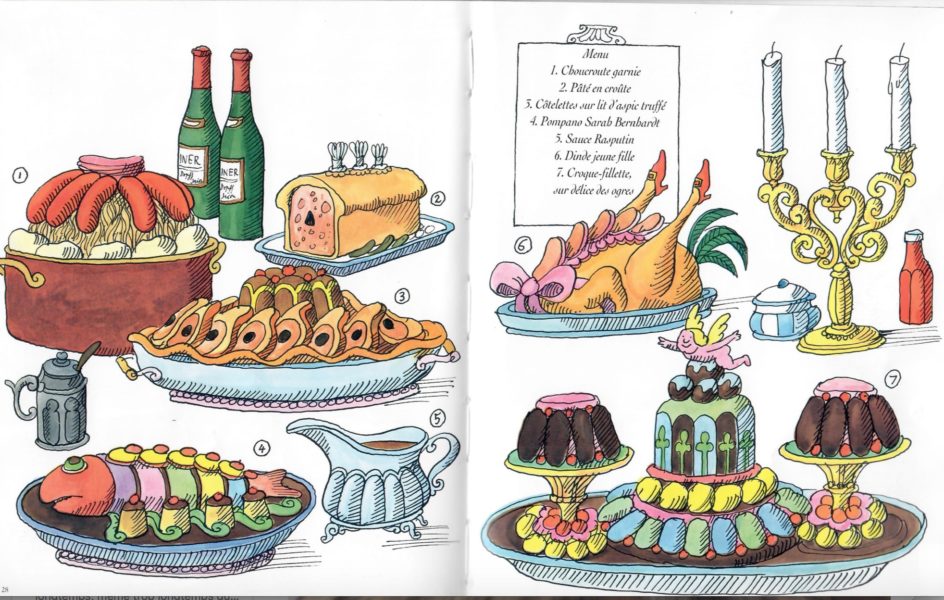

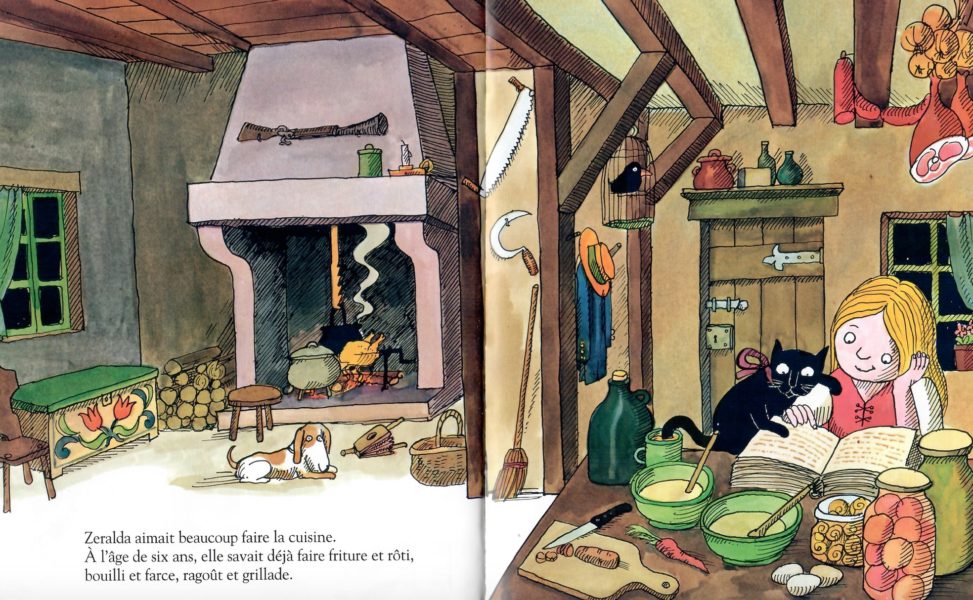

Je connais par cœur tes livres pour enfants tant je les ai racontés aux miens. J’aime ta façon de t’adresser à eux, sans tricher, sans fioritures, en leur enseignant que la résilience existe, qu’un méchant peut devenir bon et qu’il ne faut jamais perdre l’espérance. « Les Trois Brigands » sont touchés par la bonté lorsqu’une petite fille se trouve sur leur chemin. Dans « Le géant de Zéralda », l’ogre est conquis par la mignonne Zéralda qui lui cuisine de si bons mets qu’il ne peut plus manger d’enfants et qu’il propose à cette adorable cuisinière de l’épouser.

Tu avais en toi de la bonté que souvent venait assaillir la colère. Et, si dans la colère il t’arrivait de devenir grossier, tu n’en perdais pas ton élégance. L’élégance dans une silhouette longiligne et altière est l’apanage des « Ungerer ». Ta sœur Édith, décédée dans le crash du mont Sainte-Odile, était belle et avait la même allure altière. Issue des Arts décoratifs de Strasbourg, styliste à l’opéra après-guerre, elle avait d’ailleurs le même don que toi pour le dessin mais, devenue maman de 9 enfants, elle cessa de dessiner. Vivette, ton autre sœur, ton aînée de 9 ans, a comme toi la silhouette mince et grande, et, à 97 ans, est souvent complimentée sur sa beauté. Et Bernard, ton frère aîné qui n’est plus, que tu considérais comme ton père lorsque ton père mourut, avait aussi cette noble allure.

Tu détestais l’injustice et la haine. Ich hass de Hass. Ich hass dass m’r Kinder zum schiesse bringt, zum foltere, dis bringt mich zum kotze. « Je hais la haine. L’idée que l’on pousse des enfants à utiliser des armes, qu’on les torture, me fait vomir ».

Ton désir le plus profond était de rendre les autres heureux. Mais, toi-même, étais-tu heureux ?

Heureux, non. Je sais être joyeux, disais-tu.

Tu promenais cette joie sur les plateaux télé où ton humour faisait mouche, en alsacien, en allemand, en français et en anglais. Tu y instillais aussi tes coups de gueule qui ravissaient les téléspectateurs.

Tu dispensais ton rire mais c’est le désespoir qui était ton moteur. Tu disais que le désespoir était ta muse et que, sans lui, il n’y aurait pas eu de création artistique. Sait-on combien tu étais un acharné du travail ? Tu étais bouillonnement permanent et tu devais te soumettre à ce puits sans fond, à cette pression sans fin, à ces idées qui jaillissaient en permanence. Tu étais rigoureux dans l’ordonnancement de cette houle inspirée. Tu te levais tôt et restais à la tâche tel un spartiate, chaque jour de 6 heures du matin à midi.

Tu étais minimaliste. J’aimais voir cette économie de moyens qui te permettait de dessiner en allant à l’essentiel avec peu, avec une ligne épurée, jusqu’à ce que l’image soit évidente, juste, belle, sans ajout inutile. Je me suis quelquefois rendue dans l’appartement que tu occupais sous les toits, dans la maison très esthétique que ton père avait fait construire en 1927 à Strasbourg, au Tivoli. Ta sœur, Vivette, occupait le rez-de-chaussée. Toi, lorsque tu quittais l’Irlande pour l’Alsace, tu montais les étages : le dernier était le tien et ce n’est que quelques mois avant ta mort que tu avais accepté de te replier vers un rez-de-chaussée proche, qui t’évitait de monter les marches.

C’est dans cet appartement sous les toits, épuré, aux murs blancs, que tu dessinais, que tu écrivais. Il arrivait qu’un dessin soit parfait du premier coup. Il arrivait aussi que tu l’affines, que tu y reviennes. En tous cas, me disais-tu, je déteste les retouches. Lorsque je dessine, il faut que tout soit juste du premier coup, je n’utilise pas de gomme. Si je loupe un dessin je préfère recommencer, même si c’est 40 fois, jusqu’à ce que l’image me convienne, « bis dass d’Zeichnung genau sitzt ».

Après treize ans à New-York, tu es parti six ans au Canada avec Yvonne Wright, ton Irlandaise rencontrée dans le métro new-yorkais en 1970. Vous y viviez coupés du monde. J’y ai appris le métier de boucher. J’ai appris à tuer et à dépecer les animaux.

Incroyable tout ce que tu savais faire de tes mains : des sculptures, des collages, des montages avec des poupées Barbie, des photographies aussi.

En 1977 tu t‘es établi en Irlande avec Yvonne Wright. Là grandiront vos trois enfants : Aria, Lukas et Pascal. Tu insisteras pour qu’il viennent aussi suivre une scolarité en France, au Lycée international des Pontonniers, afin qu’ils maîtrisent comme toi plusieurs langues.

Tu aimais ces côtes sauvages d’Irlande balayées par le vent. Le roulis des vagues te calmait. L’Irlande me ralentit. Car je suis un impatient. Je suis aussi un touche-à-tout. Ich hab kenn bestimmter Styl. Ich mach was ich will. Ich will frei sin. Je n’ai pas de style. Je fais ce que je veux. Je veux être libre.

C’est dans les années 80 que l’on parla enfin de toi en Alsace, alors que tu étais réputé en Amérique et ailleurs. C’est Germain Muller, adjoint à la culture à la mairie de Strasbourg, humoriste et cabarettiste célèbre, qui te fit venir et qui te mit en lumière dans son émission Tiens Sie redde au elsässisch. C’est dans cette émission que je te vis la première fois, dans la beauté de la cinquantaine, à la fois grave et rieur, faisant éclater ton rire sonore lorsque tu pouvais lâcher tes phrases assassines, comme : elsassisch isch mini Muetersproch, englisch isch mini Füetersproch (l’alsacien est ma langue maternelle, l’anglais est ma langue nourricière).

En 1987 fut organisée une semaine d’amitié allemande à Hambourg. La ville hanséatique résonne encore des rires alsaciens qui l’ébranlèrent. Tu étais de la partie, avec Germain Muller, Raymond Waydelich, Robert Walter, Liselotte Hamm et Jean-Marie Hummel. Vous avez emporté un bloc de terre de 16 mètres découpés dans une forêt alsacienne et vous l’avez offert au maire de Hambourg avec ces mots : C’est un grand jour. Pour la 1ère fois, vous recevez un morceau de terre alsacienne sans faire la guerre. Les Hambourgeois ont replanté la parcelle dans un parc botanique. Et Raymond Waydelich affirma que tous les couples qui feraient l’amour sur cette parcelle donneraient naissance à un bébé alsacien !

Toi, tu fus l’enfant du miracle. C’est ce que tu m’as raconté lorsque je suis venu recueillir tes propos sur l’amour de ta mère pour ma pièce de théâtre Mammebubbel.

Ma naissance a sauvé ma mère de la dépression, as-tu alors expliqué dans l’interview. Ma mère, Alice, était une femme si belle, elle avait déjà trois enfants, Bernard, Edith et Vivette, lorsque je suis né. Mon père Théodore est mort lorsque j’avais 3 ans et demi. Ma mère nous a portés à bout de bras. Nous vivions avec peu. Ma mère m’a enseigné le courage. Le revers, c’est qu’elle m’aimait trop, elle était étouffante. Elle me donnait les noms les plus incroyables : « Goldfischel » (poisson d’or) ou « Mischtkratzerle » (poussin) ou « Naschthockerle » (celui resté au nid). Ma mère, protestante profonde, écrivait au pape -qu’elle détestait- qu’il était l’Antéchrist. Elle écrivait aussi au Président Nixon qu’elle admirait en le nommant «fier et preux chevalier ». J’ai toutes ses lettres car elle les a toutes écrites en double, précisais-tu.

Cette mère, qui t’appelait Tomerle, savait aussi faire du beau et du bon avec peu, emmener ses enfants en train cueillir des plantes dans les Vosges, les sécher, les accommoder. Tu en avais gardé le plaisir de cuisiner, simplement, sans lourdeur, avec une ingéniosité pour transcender les restes.

Dans mon livre A la table de Simone (Editions La Nuée Bleue), tu souhaitais apparaître avec des crêpes salées (Eierküeche) que l’on remplit de restes (de viandes, fromages, légumes) et que l’on dresse dans le plat telles des tuyaux d’orgue. Et pour cette raison tu avais baptisé ce plat Origelpfiffe (des tuyaux d’orgue).

Tu insistais : je n’aime pas le sucré. Lorsque je t’ai invité pour mon émission télévisée de la série Zuckersiess (« Tout sucre tout miel » avec Christophe Meyer de la Pâtisserie strasbourgeoise Christian), tu révélas que la seule saveur sucrée qui avait grâce à tes yeux était celle des dents de loup, ces petits gâteaux en forme de crocs nommés Wolfszähn en alsacien. Tu les aimais car ta maman en réalisait, ils étaient donc liés à de forts souvenirs d’enfance. Tu t’es d’ailleurs amusé dans l’émission à mettre ces crocs devant ta bouche tel un ogre ou tel Dracula. Je me souviens que, dans cette émission, tu présentas de la vaisselle que tu avais conçue et que ton ami le publiciste Roland Anstett avait fait fabriquer : des verres pour amoureux qui contraignaient à boire bouche contre bouche, ou encore un moule à Kugelhopf avec un phallus dressé en son centre. Je me souviens de ton rire canaille lorsque tu me suggéras de m’asseoir sur le moule.

Ton imagination était sans limites et tu étais toujours friand de farces, à l’image de ton ami Raymond Waydelich dont tu me disais qu’il était ton artiste préféré. Tu fondais devant le minimalisme et l’efficacité de son bestiaire et devant le regard d’enfant qui guide Raymond dans l’art.

Ton rire était sonore mais ta gravité était silencieuse. Tu étais souvent pris de doute, et de désespoir. Tu m’as appelé un jour en me disant que rien n’allait, que tu avais très mal au ventre.

-Comment pourrais-je t’aider, Tomi ?

– Tu pourrais venir me voir mais, avant, arrête-toi chez le buraliste à côté de la télé pour m’acheter le NewYork Times, le Times et le Herald Tribune.

C’est ce que je fis. Une fois chez toi, ta peur disparut. Tu voulus acheter une trousse pour ton fils Lukas qui allait avoir sa rentrée en Irlande et que tu voulais lui envoyer.

-Je veux bien te conduire vers un magasin mais il faudrait que je cherche ma fille à l’école, t’ai-je dit.

-Je t’accompagne dans l’auto, j’ai le temps, as-tu dit, ajoutant : je n’ai pas envie de travailler.

C’est l’unique fois où ma fille, Lucille Uhlrich, (aujourd’hui artiste-illustratrice) t’a vu. Elle avait alors six ans. Tu lui parlas de tes…dents. Tu lui disais que tes dents étaient un peu comme celles des loups. C’était un thème que souvent tu évoquais. Tu disais que tu avais des canines qui, sur plusieurs années, faisaient des rotations de 360° et que le dentiste n’avait jamais vu chose semblable. A ma fille tu racontas ce jour-là que ta dernière dent de lait était tombée peu de temps avant, alors que tu allais vers la soixantaine.

Lorsque nous sommes retournées dans ma voiture, le cassettophone se mit en route par inadvertance et la musique de Mozart se répandit dans la voiture.

Il s’agissait de l’andante du concerto pour piano n° 21. Je m’en souviens comme si c’était hier.

– Coupe cette musique tout de suite, elle me rend malade, as-tu crié.

– Elle est belle pourtant…

– C’est une musique pour un enterrement, as-tu dit. Je ne peux pas l’entendre. J’ai l’impression que j’assiste à mes obsèques.

Finalement ce n’est pas Mozart qui fut joué lors de tes obsèques.

Tu souhaitais que l’office soit œcuménique, et en 4 langues, et que le premier chant soit le chant yiddish Mayn rue plats (le lieu de mon repos) qu’interpréta Astrid Ruff. Tu souhaitais aussi le chant O Strassburg , o Strassburg, le chant Ich hatt’ einen Kameraden, et, pour finir, le chant Die Gedanken sind frei qu’interprétèrent Roger Siffer avec Suzanne Mayer, Cathy Bernecker, Clémentine Duguet et Jean-Pierre Schlag.

La beauté de la cathédrale t’avait toujours touchée. Tu lui avais consacré le livre Cathédrales (Éditions La Nuée bleue) dans lequel elle apparait sous des formes inimaginables. Ton grand-père et ton père, horlogers, s’occupaient de l’entretien de l’horloge astronomique. Elle fit entendre ses sons de crécelles engourdies lors de tes obsèques.

Lorsque, à l’équinoxe de printemps le 22 mars, le rayon vert tombera sur le pilier des anges, on pourra se dire que c’est peut-être toi qui fait tomber en faisceaux lumineux tes crayons verts.

C’est bon de rêver même si tu n’aimais rien autant que le réalisme.

Et voilà que je repense au message que m’avait laissé il y a quelques années Robert Walter, ton secrétaire et fidèle ami.

Un paquet de Tomi t’attend aux Dernières Nouvelles d’Alsace, me disait Robert.

Je me suis rendue à l’accueil du journal. M’attendait là une grande illustration dédicacée que tu avais emballée dans du papier kraft.

Elle représente la plus amusante des chorales : le chef est un chien qui, baguette levée, dirige six corbeaux oranges, quatre chiens bleus, sept chats roses et deux souris vertes. Tous chantent à tue tête, becs et museaux grand ouverts. La dédicace, est faite au crayon avec ta belle écriture qui décrit des mouvements amples.

Pour ma chère Simone Morgenthaler, as-tu écrit sur le tableau. Et cela me touche de voir ces mots de toi en leur belle calligraphie.

Le tableau est devant moi. Silencieux. Je peux à ma guise imaginer les chants qui s’envolent de ces becs et museaux. Je choisis les chants qui me plaisent, ils varient selon les jours et l’humeur. Ce tableau est un cadeau éternel qui peut nourrir l’imagination ad vitam aeternam.

Merci pour ta bienveillance.

J’espère que tout va bien pour toi.

Mach’s güet, Tomi.

Simone Morgenthaler