J’ai longtemps pensé que mon père était l’aîné de sa petite fratrie.

Et puis j’ai mené une quête et, en cueillette inattendue, me vint l’information qu’il avait une soeur ainée née un an avant lui.

Et qui est morte à l’âge de deux mois.

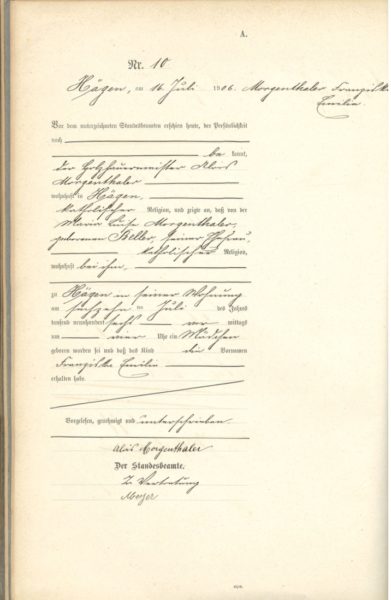

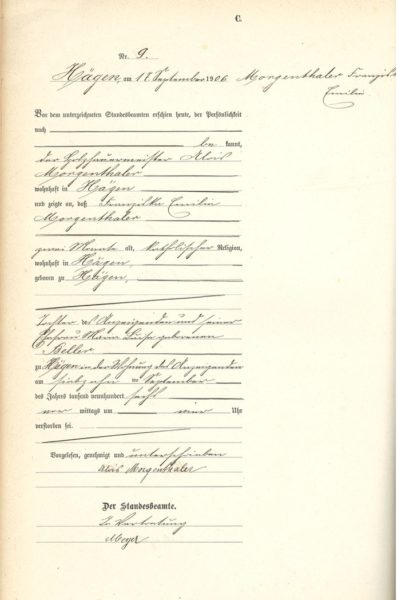

Lorsque récemment j’ai eu le certificat de naissance et de décès en main, je fus d’abord surprise et puis, au fond de moi, je sentais que je possédais déjà cette information, enfouie en moi depuis l’enfance.

Cette information était en ma mémoire, reléguée dans une case d’oubli où elle végétait en sourdine.

Lorsque j’eus ces documents entre les mains, j’ai su que je savais déjà.

Dans mon enfance, j’avais dû entendre mon père évoquer, « en passant », cette grande soeur morte si petite.

L’information endormie s’est ravivée et elle m’a fait réfléchir, tant d’années plus tard, au poids que cette petite morte a dû mettre sur les épaules de mon père.

Ma grand mère ne parlait jamais de sa fille morte à deux mois, elle n’évoquait pas non plus son fils, son cadet, Albert, tué à 26 ans à Toulouse en 1943 et dont j’ai raconté le singulier destin dans le livre Pour l’amour d’un père.

Je réalise encore plus le silence dans lequel ma grand-mère Marie-Louise s’enferrait. Silencieuse aussi était sa relation avec mon père, le fils survivant, timide et solitaire. Je sentais d’une façon imperceptible que cette relation, si économe en mots, était néanmoins forte et profonde.

Des décennies plus tard, j’ai pensé à l’angoisse qu’éprouve une femme lorsque son enfant meurt si vite, si jeune.

Pour quelles raisons Franziska est-elle morte ? Une malformation ? Une épidémie ? Je ne le sais pas. La vie à la campagne était rude et les êtres étaient bien plus fragilisés qu’aujourd’hui.

J’ai pensé à la crainte que devait ressentir ma grand-mère à l’idée qu’elle n’aurait peut-être plus d’autre enfant.

Mon père, en fait, est né rapidement, moins d’un an après la mort de sa soeur.

Sa soeur, née le 16 juillet 1906, est morte le 17 septembre 1906.

Et mon père est né le 25 août 1907. Il fut donc conçu un mois à peine après la mort de sa soeur. L’instinct de vie dépassait celui de la mort. Ce qui est encourageant, certes.

Je n’ai pu m’empêcher de penser à la grossesse que vécut ma grand-mère, se demandant si l’enfant qu’elle porte ne va pas mourir à son tour.

Et puis j’ai pensé au poids que cela devait être pour mon père d’avoir été cet enfant dont on guette le souffle pour vérifier s’il n’est pas en train de s’éteindre comme celui de son aînée.

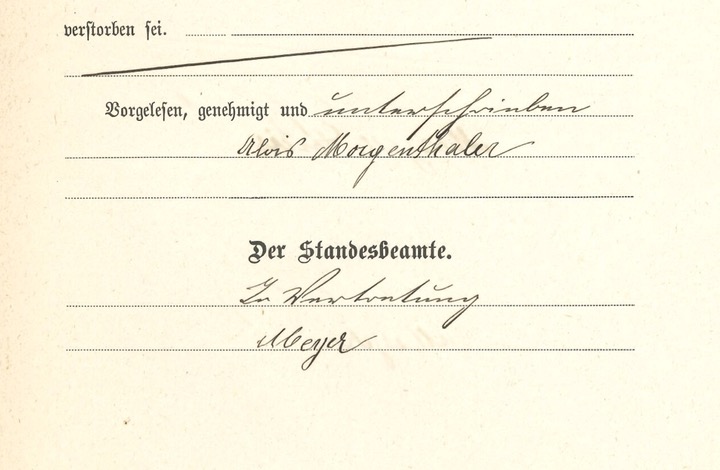

J’ai vu les signatures des actes : mon grand-père , dont je reconnais si bien l’écriture, qui signait en juillet pour la naissance de Franziska, qui signait en septembre pour sa mort.

Le maire de l’époque était Monsieur Albert Meyer, l’épicier du village, et en voyant sa signature, je revois aussi ses mains qui me tendaient la chicorée Arlatte, le vinaigre Melfor et l’huile d’arachide Lesieur.

Des flots de compassion m’ont envahie.

Je remercie Cindy, la secrétaire de mairie, qui m’a transmis l’acte de naissance et celui de décès.

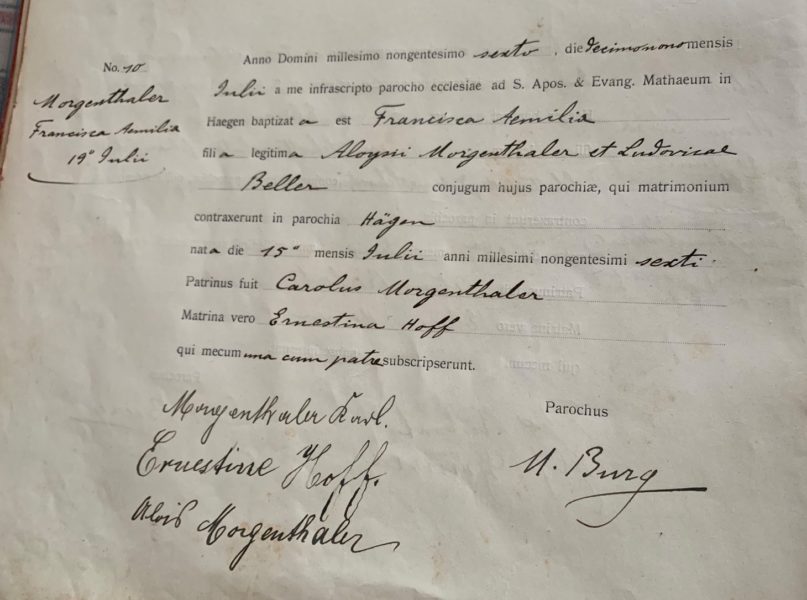

J’ai voulu savoir si cette tante morte à deux mois avait été baptisée.

Le curé de la paroisse, le père Claude Drui, m’a permis de trouver l’acte de baptême. Je l’ai photographié pour vous le montrer.

Alors que les actes de naissance et de décès étaient rédigés en allemand et en écriture nommée Sütterlinschrift (nommée aussi Spitzschrift, c’est-à-dire « l’écriture à pointes »), les actes de naissances quant à eux sont rédigés en latin. Ainsi, selon les changements de nationalité dont l’Alsace est championne, le latin, langue d’église des Catholiques, restait toujours une base stable.

Et puis j’ai pensé redonner vie à la petite morte, le temps d’une messe, dite à son intention, en juin 2019, dans l’église de mon village.

Cela me fit du bien d’activer la mémoire de cette petite qui eut une trajectoire si courte sur terre.

Il m’a semblé faire du bien à un être oublié qui attendait depuis 113 ans qu’on lui accorde une pensée.